« Est-ce ainsi que les images vivent? » – Evelyne Toussaint

21 septembre 2022

Jamais, en photographie comme en peinture, la forme n’est dissociable du sens.

Dans les œuvres de Luc Chery, l’image est toujours fragments, ouvertures et reflets, en place de la linéarité d’un récit ou d’une perspective globalisante. Quels que soient les thèmes sur lesquels il travaille, ses images n’imposent jamais autoritairement – malgré la frontalité de la prise de vue – une vérité, une interprétation obligée, mais elles interrogent notre façon de décrypter le monde, à l’écart des stéréotypes. Il élabore ainsi, au fil du temps, un dispositif visuel aux motifs récurrents faits de déchirures, de décollages, de superpositions ou de transparences resplendissantes.

Les lieux auxquels s’attache Luc Chery, bien que vides le plus souvent, respirent d’une vie partagée qui résiste au péril. Ainsi, les Camps (2002), les Habitats et les Tentures (Série Rapiéçages-Assemblages, 1999-2007), donnent à voir de belles images fugitives, des beautés inattendues pour temps de malheur, des images lumineuses comme en fabriquait Matisse pour opposer la vie à la guerre, ou comme en crée Laura Waddington lorsqu’elle filme un réfugié kurde dansant dans la nuit (Border, 2004), image-luciole en laquelle Georges Didi-Huberman lit une « joie fondamentale », une « joie malgré tout ». Ces habitats précaires faits de voiles colorés, fragiles mais insistants, sont bien des espaces de résistance au désespoir, détournant l’ordre des discours idéologiques et celui des architectures coercitives, instaurant, dans les ruines, le recommencement. Contre l’emprise, la domination et les armes, malgré la perte et le deuil, malgré la menace et la peur, nous y voici, avec leurs habitants, vivants. Car la force des photographies de Luc Chery est de nous mettre au pied du mur – ou, plutôt, dans les gravats de celui-ci – d’une actualité, et non de témoigner du passé ou d’en appeler à quelque nostalgie.

Il s’agit moins de « constater que ça a été » dont Roland Barthes confère le privilège à la photographie, que de ressentir la présence effective – ici, maintenant – de ces lieux incertains et de ceux qui y vivent en transit dans ces cabanes éclatées. Luc Chery affectionne les images-palimpsestes, les traces d’inscriptions et les empreintes qui restent gravées, éphémères et fossilisées, comme sur une ardoise magique, alors même qu’elles sont devenues quasi invisibles (séries Taravao (1993), Jérusalem (2000-2001), Altérations (2007-2008). Alors, parfois, les lieux, comme les pierres, parlent. Pas de guide, cependant, pour en entendre le langage, ni de méthode pour regarder ces photographies au fort coefficient de picturalité, attesté dans l’intelligence de la composition, les jeux de clair-obscur, la sonorité des couleurs ou le grain des textures.

On pourrait faire appel à la méthode que rapporte Roland Barthes dans La Chambre claire : « ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter à la conscience affective », ou bien, comme y invite Gilles Deleuze, s’exercer à « restaurer les parties perdues, retrouver ce qu’on ne voit pas dans l’image » ou au contraire « faire des trous, introduire des espaces blancs, raréfier l’image ». Pour celui qui en fait l’expérience – car il faudra bien, ici, convoquer une approche phénoménologique, préférer la sensation à la tentation d’un décryptage exhaustif –, l’image activera le souvenir d’un sentiment d’étrangeté, d’un désir, d’une inquiétude ou d’un ravissement. Ou bien elle provoquera une sensation d’inconnu, d’étonnement, d’absolue nouveauté. Hubert Damisch écrit que la photographie « n’est pas seulement un index du réel » et l’on sait bien que jamais l’image à vocation documentaire n’est pure reproduction impartiale.

Ici, Luc Chery superpose, à la capture de la réalité qu’il saisit, une volonté esthétique : cadrages impeccables, attention particulière aux équilibres des valeurs et à la luminosité, jeux graphiques, clins d’œil aux lacérations de Jacques Villeglé, à la manière de capter l’intimité des corps et des visages dans l’apparente banalité de l’instant de Walker Evans, ou encore – comme il en est des énigmatiques images-traces d’improbables rencontres des séries Drifting, (1985-1988) et Jérusalem (2000-2001) –, aux ambiances un peu troubles et sensuelles des films de John Cassavetes La forme de l’image, dans toutes les photographies de Luc Chery, instaure une dialectique entre la surface – la peau, l’apparence qui se livre au premier regard –, et ce qui la sous tend, son tracé organisateur, sa charpente.

On pourrait, pour tenter d’en découvrir davantage, faire ici appel à la « machinerie » qu’utilise Lyotard pour distinguer figure-image, figure-forme et figure-matrice : « La figure-image, celle que je vois dans l’hallucination ou le rêve, que me donnent le tableau, le film, est un objet posé à distance, thème ; elle appartient à l’ordre du visible : tracé révélateur. La figure-forme est présente dans le visible, visible elle-même à la rigueur, mais en général non vue […] ; la Gestalt d’une configuration, l’architecture d’un tableau, la scénographie d’une représentation, le cadrage d’une photographie, bref le schème. La figure-matrice est invisible par principe, objet de refoulement originaire, immédiatement mixtée de discours, fantasme ‘originaire’. Elle est figure pourtant, et non structure, parce qu’elle est d’emblée violation de l’ordre discursif, violence faite aux transformations que cet ordre autorise. […] la matrice fantasmatique loin d’être une origine, atteste l’inverse, que notre origine est une absence d’origine, et que tout ce qui se présente comme l’objet d’un discours originaire est une figure-image hallucinatoire, précisément placée dans ce non-lieu initial ». Et Lyotard précise encore, au sujet de cette figure-matrice : « Non seulement elle n’est pas vue, mais elle n’est pas plus visible qu’elle n’est lisible. Elle n’appartient pas à l’espace plastique, et pas non plus à l’espace textuel : elle est la différence même, et comme telle ne souffre pas ce minimum de mise en opposition qu’exige son expression parlée, ou de mise en image ou en forme que suppose son expression plastique. Discours, image et forme la manquent pareillement, elle qui réside dans les trois espaces ensemble ».

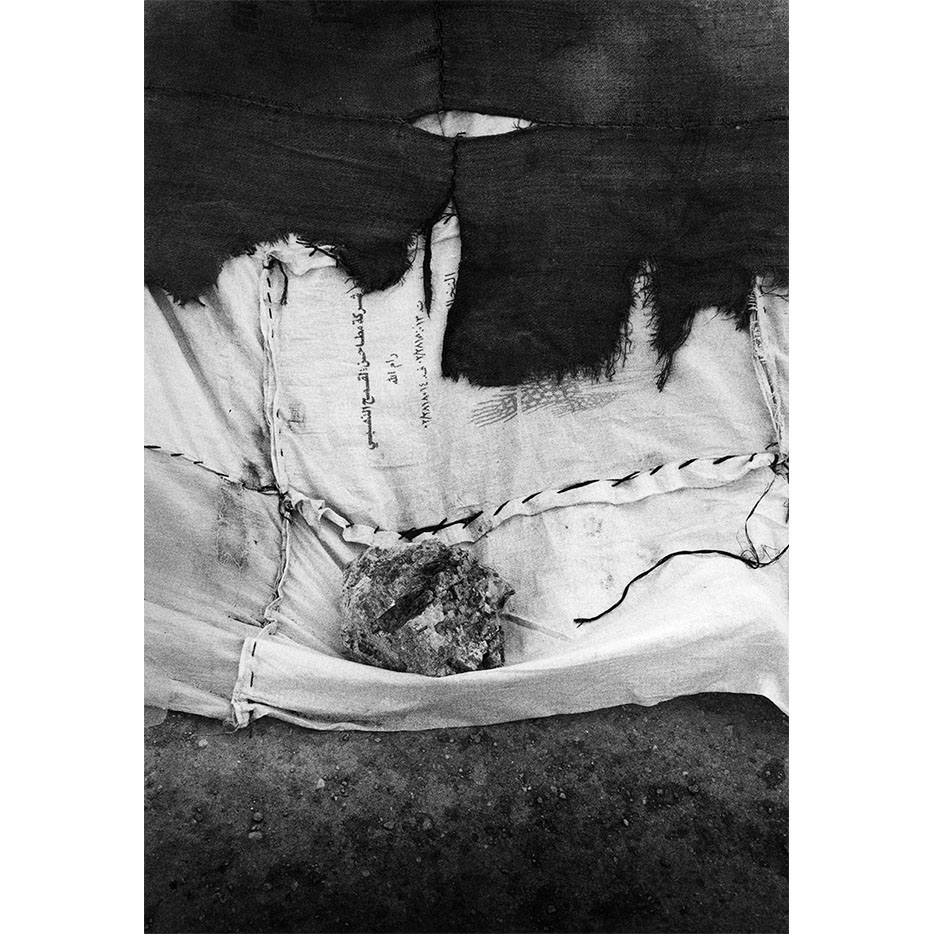

Dans une photographie de la série Jérusalem (2000-2001), l’image – le détail de l’une des tentes d’un camp de Bédoins, entre Jérusalem et Jéricho – est structurée en trois bandes horizontales superposées. Au-dessus d’un soubassement de pierre sombre est suspendue une toile faite d’un assemblage de rectangles de tissus clairs (des sacs de récupération découpés en surfaces régulières), grossièrement cousus l’un à l’autre par un épais fil noir. Ce mur nomade est arrimé au sol par une pierre au dessus de laquelle l’un des morceaux du patchwork porte des inscriptions en caractères arabes et un dessin, sans doute brodé, peu identifiable car il est en partie caché, dans le tiers supérieur de l’image, par une étoffe d’un noir profond dont les bords irréguliers évoquent les touches d’un large pinceau. Une coupure horizontale crée une béance dans cet espace monochrome, déchirure s’ouvrant sur les plis de tissu clair à l’arrière plan. Voilà pour la figure-image.

La pierre ronde et pesante qui fixe la tenture produit une tension dans le tissu et dans l’image, dessinant un creux, composant des plis. On pourrait se souvenir, ici, des assemblages de matériaux organiques et minéraux de l’arte povera, ou bien de la série des Elégies de Robert Motherwell, ce mémorial contre la guerre. On pourrait aussi se risquer, en tout anachronisme, à mentionner une miniature du Jami al-tawarikh de Rashid al-Din publié en Perse en 1307 (manuscrit d’Edimbourg) dans laquelle, curieusement, des éléments semblables – pierre et tissus – se trouvent convoqués. Cette image montre le Prophète Mohammed réconciliant les hommes de clans rivaux de La Mecque se disputant la pose de la Pierre noire lors de la reconstruction de la Ka’ba. Mohammed évita le conflit en plaçant la pierre sur un tissu, les membres de chaque clan coopérant afin de déposer en l’orientant, ensemble, la Pierre noire. Ainsi la figure-forme autorise-t-elle de surprenantes rencontres et des comparatismes – du côté du savoir ou du hasard, du conscient en tout cas –, tout en restant pour partie énigmatique par ses effets de résonances, sur le versant d’un espace inconscient.

Quant à la figure matrice, définitivement manquée – serait-ce ainsi que les images vivent ? –, elle pourrait, peut-être, s’entr’apercevoir dans ce centre décentré que dessine ici la fente dans le tissu noir : vulve, plaie, échappée… ou miroir.

Evelyne Toussaint, professeur d’histoire de l’art contemporain et d’esthétique à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Leave your comment